和平精英博物馆室内外视野盲区实战运用

1.1 博物馆视野盲区的基础逻辑

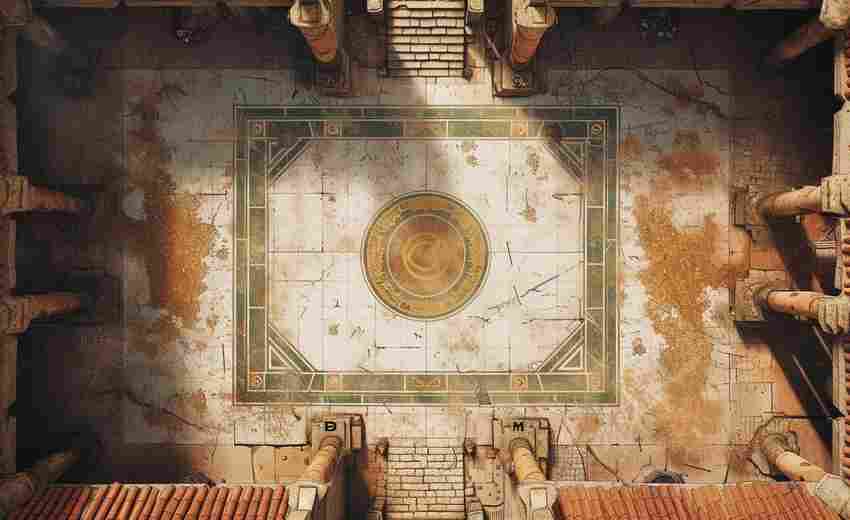

在《和平精英》博物馆地图中,视野盲区的核心逻辑源于建筑结构与角色视角的局限性。例如,博物馆内部一层大厅的雕塑区(如河马彩陶俑、思想者雕像)和画展区的画框堆叠处,会形成天然遮挡物,玩家可借此躲避敌人视线。室外区域如广场阶梯的“闲坐”互动点,蹲伏时因高度差形成的视觉死角,也是常见伏击位。新手需优先熟悉这些点位,例如利用雕塑底座或阶梯拐角,避免暴露在开阔区域,同时学会通过第三人称视角观察掩体两侧的动态。

1.2 基础战术:规避与反制

针对博物馆室内外视野盲区的实战运用,新手应掌握“动静结合”策略。例如,在雕塑区移动时,优先贴近掩体侧身观察,避免直接暴露行进路线;若遭遇敌人卡点,可利用或覆盖盲区,逼迫对手走位。室外阶梯区域则可利用“闲坐”功能制造假动作,吸引敌人开火后快速转移。新手需注意避免长时间停留同一盲区,防止被多方向包夹。

二、技术解析:建筑结构与视角切换策略

2.1 室内外盲区的建筑学分析

博物馆地图的视野盲区可分为两类:固定型与动态型。固定型盲区如画展区的画作展示墙,其狭窄通道和直角拐角形成天然卡点位,玩家可在此预判敌人行进路线。动态型盲区则依赖玩家操作,例如利用雕塑展台的阶梯高度差,通过蹲伏或趴下调整视角,使敌人无法从低处直接观察。技术进阶需结合地图结构,例如在雕塑区利用“河马彩陶俑”宽大底座遮蔽全身,或在画展区利用画框间隙形成“半透明”视野差。

2.2 第一人称与第三人称的战术切换

第一人称视角(FPP)在博物馆实战中具有独特优势。例如,在门后或转角处,FPP可消除第三人称(TPP)的镜头偏移,直接观察盲区内的敌人动向。但TPP在室外阶梯区域的视野覆盖更广,适合预判敌人绕后路线。高手常通过快速切换视角(如TPP卡位观察→切FPP精准射击)实现攻防转换。例如在奖杯陈列区,利用FPP消除奖杯模型遮挡,可直接锁定藏匿敌人。

三、隐藏内容挖掘:非常规点位与机制利用

3.1 特殊互动机制的盲区拓展

博物馆地图中存在多个隐藏互动机制。例如,出生岛大都会艺术博物馆的阶梯“闲坐”功能,玩家坐下时模型高度低于常规蹲伏,可形成极难被发现的视野盲区。部分雕塑(如“思想者”)底座可通过攀爬进入内部空间,实现完全隐蔽。这些点位需结合特定动作触发,例如连续跳跃卡入模型缝隙,或利用载具撞击调整位置。

3.2 道具与地形的组合运用

高阶玩家可利用投掷物创造临时盲区。例如在画展区通道内投掷,配合封路,迫使敌人进入预设埋伏点。另可借助载具(如摩托车)停靠在室外阶梯边缘,利用车身倾斜角度形成观察死角。博物馆部分区域(如奖杯展柜)存在物理碰撞异常,玩家可穿模进入展柜内部,实现“完全隐身”。

四、策略优化建议:意识培养与设备适配

4.1 意识进阶:预判与反预判

针对和平精英博物馆室内外视野盲区实战运用,需强化“动态意识”。例如,敌人常用点位(如雕塑区转角)可预判性较高,可通过假动作(如故意暴露脚步声)诱敌开火,再反向包抄。利用声音线索判断盲区敌人动向,例如奖杯展柜内的穿模点位虽隐蔽,但角色移动时会触发材质摩擦音效。团队协作中,可分配队员交叉观察同一盲区,减少视角漏洞。

4.2 设备设置与操作优化

设备灵敏度设置显著影响盲区对抗效率。建议将“混合开镜模式”与“长按探头”结合,实现快速切换视角。例如在画展区遭遇战中,混合模式可快速关镜应对侧翼偷袭;陀螺仪灵敏度调至中档(约60%),便于在奖杯展柜等复杂地形微调准星。开启“自动拾取”功能时,需手动屏蔽等非必要武器,避免拾取动作暴露位置。

总结

和平精英博物馆室内外视野盲区实战运用是地图攻防的核心策略,需综合建筑学认知、视角切换、隐藏机制挖掘及设备优化。从新手到高手,需经历“点位记忆→战术反制→创造性利用”的进阶过程,最终实现“以盲制盲”的战术主动权掌控。

相关游戏攻略推荐

随机游戏攻略推荐

公主连结镜华卡池开放限定还是常驻抽前必读攻略

1.1 镜华角色基础认知 公主连结镜华卡池开放!限定还是常驻抽前必读攻略中,镜华作为早期版本的核心法师角色,定...

新神魔大陆神谕魔女最佳拍摄路线解析

对于刚接触《新神魔大陆》的玩家,神谕魔女拍摄任务的核心在于找到正确的坐标与基础操作。根据当前版本的热点...

宝可梦朱紫全技能学习器位置与实战推荐

对于刚踏入帕底亚地区的训练师而言,《宝可梦朱紫全技能学习器位置与实战推荐》是构建队伍的核心基础。技能学...

剑与远征永生刻印系统隐藏功能大揭秘

——高阶玩家都未必掌握的属性倍增法则 一、永生刻印核心机制再解构:隐藏在面板下的成长逻辑 1.1 刻印系统的“...

妄想山海飞行坐骑全地图捕获点位详解

随着《妄想山海》2025年4月版本的更新,飞行坐骑系统进一步优化了生态分布与交互机制。当前版本中,飞行坐骑不仅...

剑与远征骨弓家具是否值得培养攻略

作为亡灵军团的输出核心,骨弓(法瑞奥)在《剑与远征》中是一个典型的大后期英雄。他的技能机制围绕“恶灵附...

寄居隅怪奇事件簿彩蛋挖掘与成就达成路线

一、游戏背景与核心特色 这款融合克苏鲁神话与道家玄学的文字冒险游戏,以新都市为舞台展开超自然事件调查。玩...

决战平安京黑崎一护技能深度解析与实战应用

一、角色定位与核心机制 黑崎一护作为《死神》IP联动的核心式神,在《决战!平安京》中以侍类上单位登场,凭借...

战魂铭人全角色传说通关最强流派与装备选择攻略

一、角色强度与流派定位解析 在传说难度下,角色性能与流派适配性直接影响通关效率。根据实测与社区共识,以下...

王者荣耀S19曜高穿透铭文实战推荐

穿透铭文重塑峡谷战局 在S19赛季对抗路坦克集体崛起的背景下,战士英雄需要更精准的穿透属性来突破敌方防线。王...

炉石传说隐藏成就伟大胜利达成攻略

一、隐藏成就的荣耀:为何「伟大胜利」值得挑战? 在炉石传说的成就系统中,「伟大胜利」因其苛刻的触发条件(...

众生游药店坐标位置与地图标识攻略

一、地图逻辑与药品体系深度拆解 《众生游》通过碎片化叙事构建的开放世界中,药店作为关键资源点承担着角色生...

烟雨江湖落英拳法NPC互动关键步骤

一、前置任务与核心NPC触发逻辑 (1)支线任务「月心寒魄诀」的隐藏线索 落英拳法的获取起点需完成泠月宫核心支...

新笑傲江湖奇遇大全:残香任务线索与你的菜互动触发技巧

作为《新笑傲江湖》最具人气的隐藏奇遇,残香任务因其特殊的触发方式和感人至深的剧情线备受关注。本攻略将深...

光遇雨妈发型快速获取必备升华蜡烛指南

对于刚接触《光遇》的玩家,雨妈发型看似遥不可及,但只要掌握核心资源积累方法,毕业雨林并非难事。首先明确...

原神火元素方碑解密:渌华池六个火柱破解全攻略

开篇 在《原神》的璃月地区,渌华池以其独特的秘境与谜题设计成为冒险者探索的热点。其中,六个火元素方碑的解...

我的勇者灵目游侠魂卡选择与技能连招解析

对于刚接触《我的勇者》灵目游侠的玩家,掌握「灵目游侠魂卡选择与技能连招解析」的核心逻辑是快速上手的捷径...

万国觉醒埃及之战快速提升排名的实战心得

万国觉醒埃及之战作为核心联盟竞技玩法,在2025年版本中已形成高度成熟的战术体系。随着阿提拉/武田、关羽/亚历...

原神3.0版本须弥新锻造武器强度对比及锻造优先级

3.0版本开放的须弥地区新增了五把可通过锻造获取的四星武器,分别为: 原木刀(单手剑)、森林王器(双手剑)、...

天涯明月刀手游结婚费用全解析与省钱秘籍

一、婚礼基础费用构成与物价表 在天涯明月刀手游中,结婚系统的核心费用由三大模块构成: 仪式基础费用、婚宴布...

天涯明月刀手游生活技能赚钱核心攻略

开篇 在《天涯明月刀手游》的江湖中,生活技能不仅是角色养成的重要辅助,更是玩家实现“搬砖”创收的核心途径...

云顶之弈S4神盾射手体系站位核心思路

核心站位思路解析 云顶之弈S4神盾射手体系的核心站位需围绕“护盾覆盖”与“弹射效率”展开。前排神盾使需形成...

万国觉醒移民令新手必看获取教程

一、游戏背景与核心特色 《万国觉醒》是一款多文明策略战争手游,玩家将扮演文明领袖,通过城市建设、资源管理...

原神万叶天赋升级所需材料速刷技巧分享

一、游戏背景与角色定位 《原神》是由米哈游开发的开放世界角色扮演游戏,玩家将扮演“旅行者”在提瓦特大陆展...

LOL手游德莱文斧头轨迹预判与精准接斧操作指南

掌控飞斧的艺术 德莱文是《英雄联盟手游》中极具操作上限的ADC英雄,其核心机制Q技能「旋转飞斧」的轨迹预判与接...

战魂铭人大天狗无伤打法实战演示

作为《战魂铭人》首个剧情BOSS,大天狗自2020年上线至今历经12次平衡调整。当前版本(Ver.4.11)中,其【天狗石】生...

坎公骑冠剑9-5隐藏成就与三星条件解析

一、关卡地图与核心机制解析 1.1 地形设计与探索逻辑 世界9-5“宰相官邸”是拉赫帝国章节的终局关卡,地图采用多...

原神导能原盘跋尾高效输出阵容推荐

对于刚接触原神导能原盘跋尾的玩家,建议优先选择 雷神国家队(雷电将军+行秋+班尼特+香菱) 作为核心阵容。该组...

创造与魔法海鳄龙驯服攻略+顽皮蝾螈饲料合成秘笈

在《创造与魔法》的奇幻海域中,海鳄龙作为60级可驯服的顶级水陆双栖战宠,主要刷新在郁金香平原近海(坐标X:...

烟雨江湖虚化之地全宝箱坐标解析

虚化之地作为烟雨江湖武神殿主线的必经场景,隐藏着多个高价值宝箱。对于新手玩家,优先关注(19.16)和(24.31)两大核...

挨饿荒野小乌龟找妈妈任务隐藏线索解锁攻略

对于初次接触《挨饿荒野》小乌龟找妈妈任务的玩家,首先要明确任务的触发条件。该任务通常会在玩家探索海岛地...

原神万民食鲜任务食材收集路线图

一、任务核心机制与难点拆解 1.1 任务规则与限制条件 万民食鲜是「佳肴尚温」活动中对操作与路线规划要求最严苛...

战双帕弥什苏菲亚银牙意识属性优先级攻略

——火辅巅峰的极致辅助逻辑与数值拆解 一、角色定位与属性逻辑:聚怪治疗的底层框架 (1)机制特性:火伤辅助...

幻塔提督哈巴卡三连击躲避与仇恨机制教学

《幻塔》是一款开放世界冒险题材的二次元手游,以未来科幻废土为背景,融合了角色扮演、动作战斗与解谜探索等...

摩尔庄园手游红鼻子隐藏任务触发技巧

在《摩尔庄园手游》中,红鼻子隐藏任务作为极具趣味性的特殊活动,既承载着角色预注册的仪式感,也暗藏着官方...

严大人建筑偏好揭秘——江南百景图专属攻略

1.1 严大人的江南百景图定位 在《江南百景图》最新版本中,严大人作为核心NPC角色,其建筑偏好直接影响玩家资源分...

火影忍者手游木叶丸博人传PVP技能搭配指南

普通形态与金刚如意棒形态的切换是博人传木叶丸的核心玩法。普通形态下,通灵兽猿罗会随机丢出爆玉或香蕉皮干...

原神魔晶矿锻造机制及每日经验上限解析

(240,约8分钟) 一、魔晶矿核心机制:从采集规则到锻造原理 1.1 刷新机制与空间分布 作为武器升级核心素材,魔晶...

刀塔霸业巨魔骑阵容站位细节优化

骑士体系在2025年4月版本中凭借稳定的物理/魔法双重减伤机制,成为对抗刺客与法师的主流选择。巨魔骑作为骑士流...

解锁明日方舟沃伦姆德的薄暮隐藏关卡必看攻略

一、活动概览与隐藏关解锁核心条件 本次活动复刻时间为 06月17日16:00至07月01日03:59 ,解锁条件为通关主线1-10。隐藏...